防衛省

防衛省(ぼうえいしょう、英: Ministry of Defense、略称: MOD)は、日本の行政機関のひとつ。自衛隊の管理・運営及び日米安全保障条約に係る事務を所管する。 本省は「防衛省」と呼称されるが、英称は国防省と日本語訳されるものと同じである。 概説 戦争放棄及び戦力の不保持を定めた日本国憲法第9条のもと、日本の国防を所管する行政機関であり、国家行政組織法第3条および防衛省設置法第2条に基づき内閣の統轄の下に設置される。長である防衛大臣は、陸海空自衛隊を含む防衛省全体の組織を統括する。 任務は「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」(防衛省設置法第3条1項)および「条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国連邦政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うこと」(同法第3条2項)と規定する。 また日本ジブチ地位協定に係る事務とその協定に基づいてジブチ共和国に駐留している自衛隊員と自衛隊基地の管理等も行う。 シンボルマークは“青い球(地球)を守るように抱える緑色のヒトの形の上半身”である(自衛隊員を象徴する)。 1950年(昭和25年)、前身である警察予備隊本部が発足し、その後保安庁を経て、1954年(昭和29年)7月1日以来、防衛庁として総理府、内閣府の外局だったが、2007年(平成19年)1月9日に防衛省へ移行、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関である省の一つとなった。同年9月1日に防衛施設庁が内部部局の地方協力局と地方支分部局の地方防衛局に再編されたうえで統合された。 内部部局として大臣官房、防衛政策局、整備計画局、人事教育局、地方協力局を、審議会等として防衛施設中央審議会、自衛隊員倫理審査会及び防衛人事審議会を、施設等機関として防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所を、 特別の機関として防衛会議、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊等を、地方支分部局として8つの地方防衛局を、外局として防衛装備庁を置く。陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊とは、対応する陸海空幕僚監部並びに統合幕僚長及び対応する陸海空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関とされている(自衛隊法2条2〜4項)。 行政組織法上はこれらすべての機関が防衛省の一部であるが、マスコミ報道においては特別の機関である陸海空自衛隊を除いた部分、特に内部部局のみを指して防衛省と呼ぶことが多い。自衛隊(陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊)とは、自衛隊法上は審議会等と駐留軍等労働者の労務管理等をつかさどる部局(防衛省地方協力局労務管理課)を除外した防衛大臣以下、内部部局からを含む防衛省の全体を指し(自衛隊法2条1項)、つまり「防衛省」と「自衛隊」はほぼ同一の組織のことを指している。一方、防衛省設置法に基づく国の行政機関としての側面からの名称が「防衛省」、国防等の職務を担う軍事的組織としての側面からの名称が「自衛隊」ということになる。 隊員とは防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、審議会等委員及び地方協力局労務管理課職員以外のものをいう(自衛隊法2条5項)。防衛事務次官、防衛書記官、防衛部員をはじめとする内部部局等のいわゆる文官は、自衛隊員であるとされており、自衛官(制服組)と同様に、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める」という文言を含む服務の宣誓を行うこととされている(自衛隊法53条、自衛隊法施行規則39条)。 単一の省としては最も多くの職員が在籍する行政機関であり、防衛省職員への給与は国家公務員給与費の4割以上を占める。2023年度の一般会計予算は6兆7879億6544万6千円である。2002年度(平成14年度)の4兆9345億円から2012年度(平成24年度)の4兆6453億円まで11年連続で減少を続けていたが、第2次安倍内閣の成立後は増額している。 外務省との関係では、2023年(令和5年)1月1日現在、防衛駐在官72名(陸33名、海20名、空19名)が、外務省に出向して86大使館6政府代表部(兼務を除く在勤としては49大使館2政府代表部)に派遣されている。Spider

Kings League Spain – JORNADA 9

Kings League Spain – JORNADA 9  #KINGSLEAGUEJ9

#KINGSLEAGUEJ9

| #WorldSBK

| #WorldSBK

[Live] เกาะติดพื้นที่อาคารสูงย่านจตุจักร หลังแผ่นดินไหว กทม. | ไลฟ์วันนี้ | 28 มี.ค.68

[Live] เกาะติดพื้นที่อาคารสูงย่านจตุจักร หลังแผ่นดินไหว กทม. | ไลฟ์วันนี้ | 28 มี.ค.68

国会中継 衆議院 本会議(2025/03/25)

国会中継 衆議院 本会議(2025/03/25)

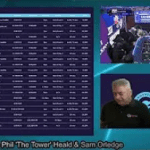

Final Day of €165 Polish Poker Masters NLH Mystery Bounty live from King’s Resort

Final Day of €165 Polish Poker Masters NLH Mystery Bounty live from King’s Resort

押忍!番長3!

押忍!番長3!

】成田空港から快適な家族旅行を

】成田空港から快適な家族旅行を (なるほど☆成田空港/前編)】

(なるほど☆成田空港/前編)】

Ca$h King$ Special “KingKhan’s” Game €25/€25 PLO Cash Game live from King’s Resort

Ca$h King$ Special “KingKhan’s” Game €25/€25 PLO Cash Game live from King’s Resort

ライトニングバカラを生配信♠️軍資金を倍にできると、、、

ライトニングバカラを生配信♠️軍資金を倍にできると、、、

賞金総額7500万

賞金総額7500万

Watch

Watch Weather Check

Weather Check

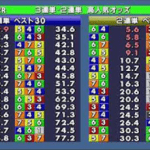

進化して帰ってきた簡単予想を公式Vチューバー、九院姫乃が解説

進化して帰ってきた簡単予想を公式Vチューバー、九院姫乃が解説

Day 3 of €380 Italian Poker Sport Main Events live from King’s Resort

Day 3 of €380 Italian Poker Sport Main Events live from King’s Resort

くいかじ公式Vチューバーの麻雀解説動画

くいかじ公式Vチューバーの麻雀解説動画

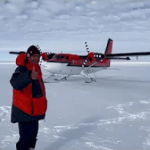

US soldiers

US soldiers

Day 3 of €1.100 WSOP Circuit NLH Main Events (Ring #10) live from King’s Resort

Day 3 of €1.100 WSOP Circuit NLH Main Events (Ring #10) live from King’s Resort

Pazuru パズルカジノ!オンライン競馬の新たな魅力に迫る!

Pazuru パズルカジノ!オンライン競馬の新たな魅力に迫る!

Trend by @cosme

Trend by @cosme

soldiers train NATO Allies in winter survival skills

soldiers train NATO Allies in winter survival skills

Navidad 2024 en Aeropuerto #JorgeChávez

Navidad 2024 en Aeropuerto #JorgeChávez

DMMオンラインクレーンゲーム

DMMオンラインクレーンゲーム

2025年 新春あけおめ企画!パズくじで$1888ボーナスをゲット!Pazuru パズルカジノ

2025年 新春あけおめ企画!パズくじで$1888ボーナスをゲット!Pazuru パズルカジノ

Czech Poker Masters Christmas Edition Main Event live from King’s Resort

Czech Poker Masters Christmas Edition Main Event live from King’s Resort

(Ft. Michael Kopech and Ryan Pepiot)

(Ft. Michael Kopech and Ryan Pepiot)

Check

Check

Tsunami

Tsunami Pipeline Cam powered by EXPLORE.org

Pipeline Cam powered by EXPLORE.org

Check🕱

Check🕱

Chat

Chat DXLIVE

DXLIVE Event Information

Event Information

Chat

Chat

Cosplay

Cosplay

News Paper Magazine

News Paper Magazine

AV女優イベントスケジュールカレンダー

AV女優イベントスケジュールカレンダー

Final Day of €1.100 “The Big Wrap” PLO 1k Mystery Bounty Event live from King’s Resort

Final Day of €1.100 “The Big Wrap” PLO 1k Mystery Bounty Event live from King’s Resort

| November 1, 2024

| November 1, 2024

Weather Map

Weather Map